Blog

スタッフブログ

2025年3月14日 / 性能

【徹底解説】省エネ住宅とは?基準はある?特徴や補助制度まで紹介

温暖化など環境問題への配慮や消費エネルギー削減などの観点から省エネ住宅に関心が集まっています。

省エネ住宅にすると、暮らしやすさが向上したり光熱費が削減できたりするため魅力です。

この記事では省エネ住宅の概要やメリット、注意点を解説します。

補助金関係についても取り上げているため、省エネ住宅の建築を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。

目次

1.省エネ住宅とは何か?基礎知識をわかりやすく解説

基礎知識をわかりやすく解説 省エネ住宅とは、エネルギー消費量を抑えるように設計された住宅のことです。

主に断熱性能や気密性能を高め、効率的な設備を導入することで、エネルギー使用量を削減します。

省エネ住宅は地球環境への配慮だけでなく、住む人の快適性向上や光熱費削減にもつながります。

日本では2025年から全ての新築住宅に省エネ基準への適合が義務付けられる予定であり、今後ますます重要性が高まるでしょう。

それでは、省エネ住宅について詳しく見ていきましょう。

省エネ住宅の定義と特徴

省エネ住宅とは、少ないエネルギーで快適に暮らせるように設計・建築された住宅のことです。

主な特徴として、高断熱化、高気密化、効率的な設備の導入が挙げられます。

高断熱化とは、壁や床、天井などに十分な断熱材を入れて熱の出入りを防ぐことで、室内温度を一定に保ちやすくします。

高気密化では、隙間からの空気の流入・流出を減らし、温度変化を抑えます。

さらに、高効率な給湯器やLED照明など、電気やガスの消費を抑える設備も導入されます。

これらの対策により、従来の住宅に比べて30〜50%ものエネルギー消費量を削減できる点が省エネ住宅の大きな特徴です。

省エネ基準とは?仕組みと重要性

省エネ基準とは、住宅の断熱性能や設備の省エネ性能を評価する国の基準です。

この基準は「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」の2つが評価基準です。

断熱等性能等級は家の断熱性能を表し、等級が高いほど性能が良いことを示します。

一方、一次エネルギー消費量等級は、建物全体のエネルギー消費量を抑える能力を表す指標です。

具体的には以下の手法で消費量を抑えます。

• 高効率な暖房、冷房機器や給湯器の導入

• 浴槽の高断熱化

• 熱交換換気扇など高性能の換気扇の導入

• 照明のLED化

これらの基準を満たすことで、冬の寒さや夏の暑さに左右されにくい快適な室内環境を実現できます。

また、2025年4月には省エネ基準への適合が全ての新築住宅で義務化されるため、今後の住宅選びでは必須の知識となるでしょう。

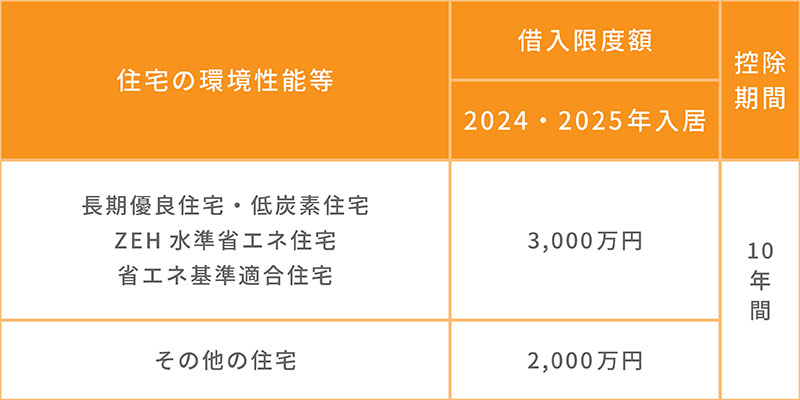

2024年1月からは省エネ住宅が住宅ローン控除の条件になった

2024年1月から住宅ローン控除(住宅ローン減税)の制度が変わり、省エネ基準に適合した住宅であることが控除を受ける条件の一つになりました。

具体的には、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅でなければ、住宅ローン控除を受けられなくなりました。

この改正により、省エネ住宅を選ぶメリットはさらに大きくなっています。

たとえば、省エネ基準適合住宅では借入限度額が3,500万円、ZEH基準適合住宅ではさらに高い4,500万円まで控除対象です。

【新築住宅・買取再販住宅】(控除率0.7%)

【既存住宅】(控除率0.7%)

このような税制優遇の拡充により、初期費用が高くなりがちな省エネ住宅も、長期的に 見ればお得になる可能性が高まっています。

2.省エネ住宅はいくつもの種類がある

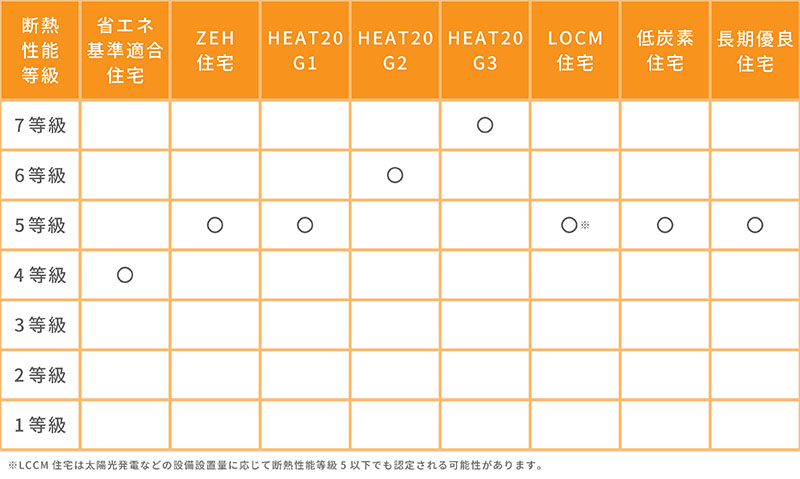

省エネ住宅にはいくつもの種類があり、それぞれ性能や特徴が異なります。

基本的な「省エネ基準適合住宅」から、より高性能な「ZEH」「HEAT20」、環境負荷を考慮した「LCCM住宅」「低炭素住宅」、そして耐久性も高めた「長期優良住宅」まで多様です。

それぞれの住宅として認定されるのに基準もバラバラでどれを選ぶべきか迷ってしまうかと思います。

そこで、各省エネ住宅についてについて解説する前に性能の違いが一目でわかるような表を作成しました。

断熱性能等級とは住宅の性能を表す制度である「住宅性能表示制度」に基づいた断熱性能の高さを表す指標です。

この指標を用いるとそれぞれの省エネ住宅の性能が一目で明かります。

表を参考にしながら、それぞれの特徴を詳しく見てください。

省エネ基準適合住宅

省エネ基準適合住宅とは、国が定めた省エネルギー基準を満たした住宅のことです。

具体的には、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を持つ住宅です。

省エネ基準適合住宅は、2025年4月以降に建てられるすべての新築住宅に求められる最低限の基準となります。

住宅ローン控除を受けるための最低条件でもあるため、新築住宅を検討する際の基本的な選択肢となるでしょう。

ZEH住宅

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)住宅は、高い省エネ性能と再生可能エネルギーの活用により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した住宅です。

ZEH住宅の特徴は 、

• 高断熱化(UA値0.6以下等)

• 高効率設備の導入

• 太陽光発電などの創エネシステムの設置

の3点にあります。

これにより、消費エネルギーを従来の住宅より20%以上削減し、さらに太陽光発電などで作ったエネルギーを差し引くことで、正味でのエネルギー消費量をゼロに近づけます。

各種補助金の対象にもなるため、長期的に見るとコストパフォーマンスに優れた選択肢と言えるでしょう。

HEAT20

HEAT20(ヒート20)は、2020年を見据えた断熱性能の目標値として設定された民間の基準です。

G1、G2、G3の3段階があり、G3が最も高性能を表します。

具体的には、G1では従来の省エネ基準より約20%高い断熱性能(UA値0.56以下の地域あり)が求められ、G2、G3ではさらに高い性能が必要です。

HEAT20の大きな特徴は、「室温が15℃を下回らない住宅」を目指す点にあります。

これにより、家の中の温度差が少なく、ヒートショック(急激な温度変化による健康リスク)を防げます。

断熱性能に特化した基準であるため、それなりにコストがかかるのが懸念点です。

ただし、高い断熱性能は住み心地の良さに直結するため、快適性を重視する方にはおすすめの選択肢です。

LCCM住宅

LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅は、建設から解体・廃棄までの全過程で排出するCO2を、太陽光発電などによってマイナスにすることを目指した住宅です。

具体的には高断熱・高気密化と高効率設備の導入により、使用時のエネルギー消費を大幅に削減するのが目的です。

さらに、太陽光発電などで作り出すエネルギーで、建設時に排出したCO2も相殺することを目指します。

つまり先ほど解説したZEH住宅の強化版のようなイメージです。

環境への配慮を徹底したい方や、将来の資産価値も考えた住宅選びをしたい方に適した選択肢と言えるでしょう。

低炭素住宅

低炭素住宅とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づいて認定される省エネ住宅です。

CO2の排出量を抑えるさまざまな対策が施されており、省エネ基準に比べて一次エネルギー消費量が10%以上削減されていることが求められます。

低炭素住宅に認定されると、登録免許税の軽減(0.15%→0.1%)などの税制優遇が受けられます。

また、フラット35Sの金利優遇も受けられるため、住宅ローンの返済額を抑えられるでしょう。

環境配慮と経済的メリットを両立させたい方に向いている住宅と言えます。

長期優良住宅

長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて認定される住宅で、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅です。

省エネ基準への適合に加え、耐久性、維持管理のしやすさ、可変性(間取りの変更のしやすさ)などの基準を満たす必要があります。

具体的には、耐震等級2以上、断熱等性能等級4以上、劣化対策等級3以上などが求められます。

長期優良住宅の認定を受けると、登録免許税や不動産取得税、固定資産税などの税制優遇が受けられます。

また、フラット35Sの金利優遇も適用されるため、住宅ローンの負担軽減につながります。

省エネ性能と耐久性を両立させ、将来の資産価値も高い住宅を求める方に適した選択肢です。

3.省エネ住宅のメリット

省エネ住宅にはさまざまなメリットがあります。

ここでは、省エネ住宅の主なメリットとして五つの内容をご説明します。

光熱費を削減できる

省エネ住宅の最大のメリットは、光熱費が削減できることです。

省エネ住宅は気密性や断熱性が高く外気の温度の影響を受けにくいため、冷暖房の使用量を減らすことが可能です。

太陽光発電などに取り組みことで、さらなる光熱費の削減につながります。ZEHのように光熱費を限りなくゼロにすることもできます。

住居内の寒暖差が少なく過ごしやすい

省エネ住宅は気密性や断熱性に優れていることから、夏は涼しく冬は暖かい室内になっています。

一般的な住宅よりも住居内の寒暖差が少なくて過ごしやすい点がメリットです。

特に冬は、温度差のある室内を移動することで起こるヒートショックなどの対策にもつながります。このように省エネ住宅は身体への負担が少ない住宅です。

住宅のメンテナンスの手間が少ない

室内の寒暖差が少ない省エネ住宅は、結露の発生を防ぎやすくなっています。

結露は窓に水滴が付着するだけではなく、壁や木材などに付着するとカビや腐食の原因になります。

結露を長期間放置すると、家を支える柱などが腐食する可能性が考えられます。

省エネ住宅ならば、住宅の劣化の心配が少なく、メンテナンスや修繕や手間を減らせます。

自然災害に対応できる

省エネ住宅に太陽光発電などの自家発電を取り入れると、災害が発生した際の電力の確保ができます。蓄電池を併用することで、災害時であっても普段通りの生活ができる場合があります。

ハウスメーカーや設備メーカーが提供しているシステムを導入すると、暖房や給油が10日程度使えるようになります。

補助金が利用できる

省エネ住宅の建築の際は、一定の条件を満たすと国や自治体が整備している補助金制度の利用が可能です。

利用できる補助金は多岐にわたります。

制度の種類や内容によって、所得税や住宅ローンの減税がなされる場合があります。

なお、補助金関係については、後述で詳しく解説します。

4.省エネ住宅の注意点

省エネ住宅はメリットだけではなく、覚えておきたい注意点があります。あらかじめ注意点を把握して省エネ住宅の建築の際などに活かしてください。

以下で注意点を二つに絞ってご紹介します。

建築費用などの初期費用が高い

省エネ住宅は、気密性や断熱性を高めたり省エネにつながる設備を導入したりするため、一般的な住宅よりも設備費や建築費、工事費などが割高になります。

中には、初期費用の高さから省エネハウスの建築をためらう人もいるでしょう。

とはいえ、光熱費や修繕費の面などが削減できることから、長期的な視点で考えると初期費用を上回るメリットがあります。

建築費用などの捻出が課題といえますが、補助金や減税制度、融資などで負担を減らしてみましょう。

依頼できる業者が限られる

省エネ住宅の業者選びでは、依頼できる業者が限られることがあります。

これは省エネ住宅の基準が地域によって異なることや、省エネにつながる設備の設置に対応できる業者が限られていることが要因です。

大手ハウスメーカーなどは対応できる場合があっても、街の小さな工務店では対応できない可能性があります。

建築関係のどの業者も省エネ住宅の建築やリフォームに対応できないことを考えると、業者選びに難しさがあるでしょう。

補助制度に詳しい業者でなければ申請を自ら行う必要があるため、対応力も見極めたいところです。

5.中国地方や山口県でも省エネ住宅の事例がある

中国地方や山口県においても、省エネ住宅への取り組み事例があります。

太陽光発電システムや蓄電池を導入した事例、安全性の高い断熱材を利用した住宅など、さまざまな事例があります。

全国的に関心が高まっている省エネ住宅の事例を参考にしつつ、今後の住宅建築やリフォームに活かしてみましょう。

6.まとめ

省エネ住宅は、快適さや経済的などの特徴がある住宅です。

省エネ住宅にはさまざまな基準があり、実際の施工事例も増えています。

各補助制度などを利用しながら、省エネ住宅の建築や購入、リフォームに取り組んでみてださい。

タナカホームズは、ローコストで高品質・高機能な注文住宅の建築に強みがあります。

過ごしやすい住宅建築も手がけています。中国地方や山口県で注文住宅の建築をお考えの場合は、会員登録をして最新情報などをご覧ください。

<<ここでしか見られない限定情報公開中 無料会員登録はコチラ>>

会社名:田中建設株式会社

部署名:経営企画部

執筆者名:大勢待 昌也

執筆者の略歴 保有資格 住宅ローンアドバイザー

執筆者のSNSのリンク:https://www.facebook.com/oosemachi

最近の投稿